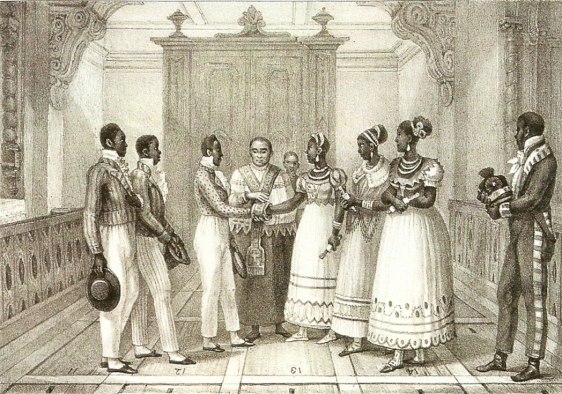

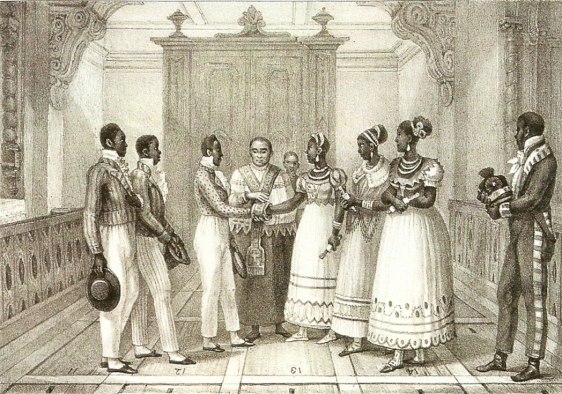

Há poucas referências de cronistas estrangeiros aos casamentos entre

escravos. Sabe-se hoje que eles eram correntes. O livro do casal

Agassiz, educadores que capitanearam uma expedição ao Brasil entre 1865 e

1866, tece, por exemplo, alguns comentários de índole moral em torno de

cerimônias que eles mais consideram “irreligiosas”, tal a rispidez com

que o padre tratava os nubentes. Segundo o relato,

“[...] se estas pobres criaturas refletissem, que estranha confusão

não se faria em seu espírito! Ensinam-lhes que a união entre o homem e a

mulher é um pecado, a menos que seja consagrada pelo santo sacramento

do matrimônio. Vêm buscar este sacramento e ouvem um homem duro e mau

resmungar palavras que eles não entendem, entremeadas de tolices e

grosserias que eles entendem até demais. Aliás, com seus próprios filhos

crescem crianças escravas de pele branca, que na prática, ensinam-lhes

que o homem branco não respeita a lei que impõe aos negros.”

Provavelmente inspirado nos negros que trabalhavam para a empresa

inglesa da Mina de Morro Velho, era Minas Gerais, Richard Burton dizia

que “[...] o escravo tem no Brasil, por lei não escrita, muitos direitos

de homem livre [...] é legalmente casado e a castidade de sua esposa é

defendida contra o senhor. Tem pouco receio de ser separado da família”.

No

século XIX, para efetivar seus casamentos os escravos continuavam

precisando da anuência de seus senhores que, muitas vezes, decidiam

levando em conta o número de filhos que nasceriam dessa união. Em

propriedades grandes e médias havia a tendência em não separar os

cônjuges, por venda ou herança. Nos plantéis pequenos, porém, os

proprietários estavam mais sujeitos a contratempos econômicos,

garantindo em menor escala o bem-estar conjugal dos escravos. Aos

jovens, fortes candidatos a fugas, dizia um senhor da região de

Campinas, no interior paulista: “E preciso casar este negro, dar-lhe um

pedaço de terra para assentar a vida e tomar juízo”.

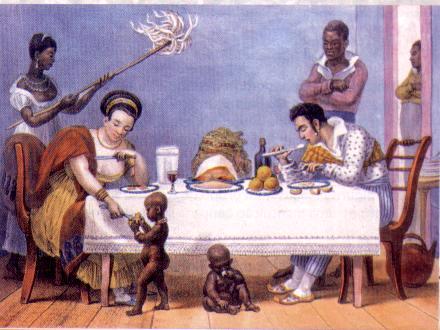

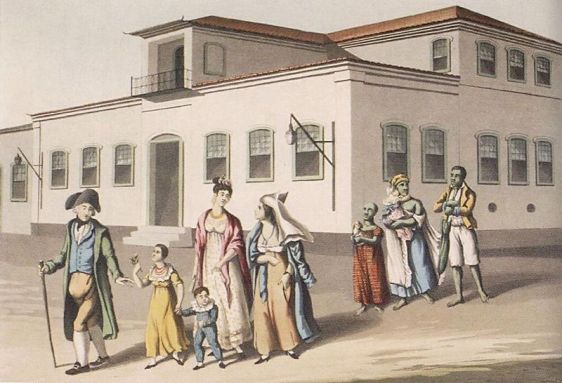

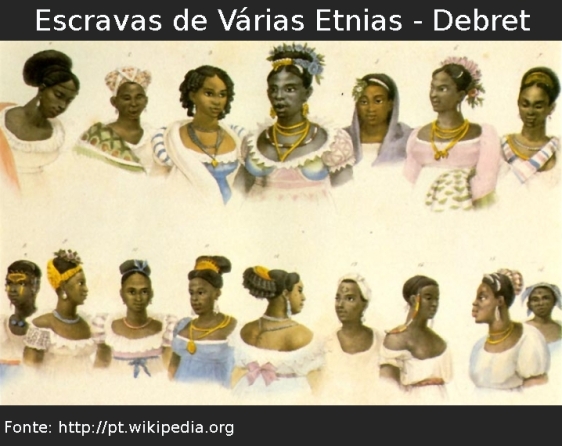

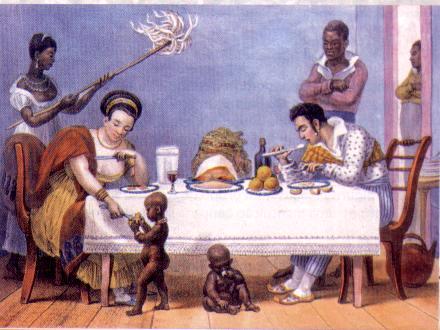

A presença da escravidão e da mestiçagem trouxe muitos reflexos para

as relações afetivas. No Brasil, a fidelidade do marido não apenas era

considerada utópica, segundo os viajantes, mas até ridicularizada. E a

manutenção de amantes — a julgar pela marquesa de Santos, exemplo vindo

de cima — um verdadeiro segredo de polichinelo. Tal vida não se tornava,

no dizer de um desses cronistas, “uma ignomínia para um homem, em vez

disso era como a ordem natural das coisas”. Eram comuns, particularmente

no interior do Brasil, famílias constituídas por um homem branco cuja

companheira — mais ou menos permanente, segundo o caso — era uma escrava

ou uma mestiça. Somava-se a isso a desproporção entre homens — em maior

número — e mulheres — poucas — estudada por demógrafos historiadores.

As marcas do sofrimento ficaram na documentação e nas observações de uma

viajante estrangeira. Conta-nos ela:

“Na

noite anterior eu notara uma jovem mulher branca, ou antes amarela, de

grandes olhos com olheiras, de cabelos mal penteados, que andava

descalça, vestida com uma saia malfeita, uma criança pela mão e outra no

colo, e supusera que bem poderia ser a mulher do administrador que, no

entanto, tinha roupa fina, um traje decente e um verniz de letras e de

ciência [...] resolvi, então, satisfazer minha curiosidade, notando em

seu rosto traços de profundo sofrimento:

— Pareces triste, senhora, disse-lhe.

— Sou bem infeliz, senhora, respondeu-me ela.

— Não é a mulher do administrador?

— Para minha desgraça.

— Como assim?

— Ele me trata indignamente. Aquelas mulatas, acrescentou ela,

apontando-me uma, é que são as verdadeiras senhoras da fazenda. Por

elas, meu marido me cobre de ultrajes.

— Por que suporta isso?

— Meu marido me força a receber essas criaturas até em minha cama; e é lá, debaixo dos meus olhos, que lhes dá suas carícias.

— Ê horrível!

— Quando me recuso a isso, ele me bate e suas amantes me insultam.

— Como continua com ele? Abandone-o.

Ela olhou-me com profundo espanto, replicando.

[...] — Isso é bom para as francesas que sabem ganhar seu pão; mas nós, a

quem não se ensinou nada, somos obrigadas a ser como criadas de nossos

maridos.”

Na cultura popular, as modinhas ensinavam as mulheres a desconfiar seus maridos. Veja-se esta coligida na Bahia em 1843:

Astuciosos os homens são

Enganadores

Por condição

Os homens querem sempre enganar

Nós nos devemos

Acautelar

Juram constância

Até morrer

Mas enganar

É seu prazer

[...]

Quando dependem

São uns cordeiros

Logo se tornam

Lobos matreiros

[...]

Quando da noite

O sol raiar

Então firmeza

Lhes hão de achar

Já nem ao menos vergonha tem:

Quando isto ouvem

Riem-se bem.

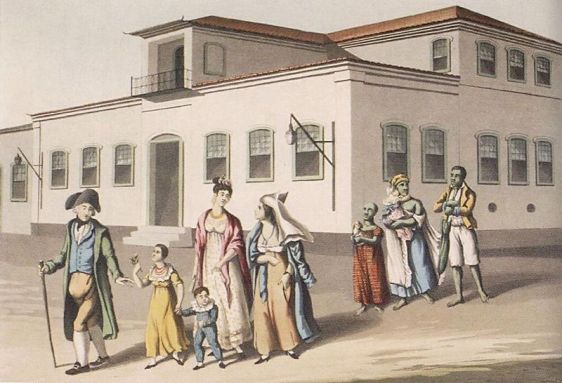

O concubinato corrente entre homens brancos e mulheres

afrodescendentes provocou uma reação: mulheres brancas deviam casar com

homens brancos. Embora já houvesse muitas uniões entre brancas e

mulatos, como descreveu Freyre para o Nordeste, nas capitais todo o

cuidado era pouco. Tão pouco, que a Folhinha Laemmertz de 1871

admoestava: “com a Lei do Ventre Livre algumas moças que não querem

ficar para tias, casam-se com negros”. Ao fundo, a imagem de um casal

misto, ela, uma pintura, ele, caricaturizado.

No litoral, procuravam-se genros nascidos no Velho Mundo. O “mendigo de

mais alto nascimento era preferido aos mais ricos nativos”. Mas nas

províncias do interior não havia tanta fartura de brancos e, na

conclusão do observador estrangeiro Burton, “o mulatismo tornou-se um

mal necessário”. Maria Graham repete as mesmas palavras: os portugueses

“preferem dar suas filhas e fortuna ao mais humilde caixeiro de

nascimento europeu do que aos mais ricos e meritórios brasileiros”,

leia-se, mestiços. Ela acreditava que “os portugueses europeus ficavam

extremamente ansiosos para evitar o casamento com os naturais do

Brasil”, demonstrando, dessa forma, já estarem “convencidos das

prodigiosas dificuldades, se não malefícios que fizeram a si próprios

com a importação de africanos”. Mas a solidão em que viviam muitos

brancos, isolados em um deserto e não tendo qualquer restrição das

opiniões da sociedade possibilitava, no entender da professora inglesa,

que eles se “acomodassem” com as mulheres a seu alcance. Escapa-lhe o

potencial afetivo de muitas dessas relações. Completava-se, assim, o

binômio que induzia “muitos no país a prescindirem de uma esposa”, nesse

caso, de uma moça branca para casar legalmente. Desse “desregramento”

nem os ingleses escapavam, observa um norte-americano, mencionando o

caso de certo Mister Fox, comerciante solteiro que já sexagenário

desfrutava, em sua casa, da companhia de uma senhora negra e viçosa, de

pouco mais de 35 anos, que atendia à mesa, desincumbindo-se, também, de

outras tarefas domésticas.

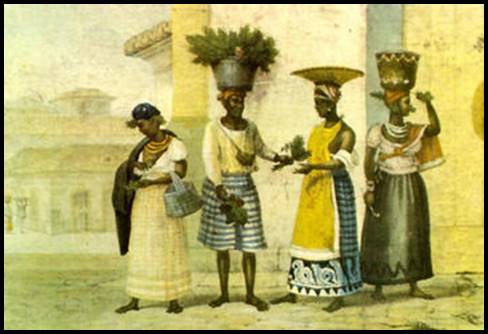

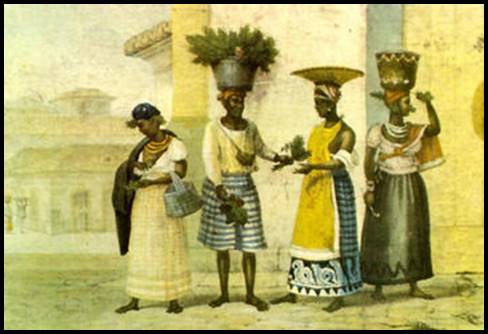

Nosso conhecido viajante Schlichthorst fazia à corte, a sua maneira, a

uma mestiça que encontrara nas ruas do Rio de Janeiro. A aproximação

entre o estrangeiro e a nativa é direta. Não há rodeios; há trocas.

Comida por companhia. As clivagens de raça e classe ficam claramente

visíveis, sobretudo, quando ele titubeia em beijar a mão da linda jovem

cuja visão o deleitava. Orgulho e preconceito se misturam. Vejamos como

ele relata essa experiência:

“A moça de aparência decente, estava desacompanhada. Ofereci-lhe o

braço e levei-a para sua casa. Algumas escravas nos seguiam. A esse

feliz acaso fiquei devendo minhas horas mais agradáveis no Rio de

Janeiro. Beata Lucrécia da Conceição não era, em verdade de sangue puro

como a Europa exige para sua pretensa fidalguia racial,” mas era uma

moça boa e simples, de dezessete anos, que vivia com decente liberdade

em companhia de sua mãe, uma crioula gorda. A riqueza dessa gente

modesta constava de uma casinha e de alguns negros que trabalhavam na

alfândega. O capital crescia com um bando de moleques, de tempos em

tempos, aumentado pela extraordinária fertilidade das negras ou, como

dizia a velha — pela benção do céu. D. Luiza, mãe de D. Beata, era

viúva. A filha, solteira, tinha um amigo tropeiro, que andava com sua

tropa de mulas por Minas Gerais e vivia com ela quando vinha ao Rio de

Janeiro. Uma encantadora menina nascera desta união.”

O

jovem estrangeiro deixa-se encantar pelo ambiente simples e acolhedor

de uma casa onde podia chegar à hora que quisesse. De certa feita,

resolve ir às compras para, o que considera, uma refeição modesta.

“Como sei que é dia de jejum e conheço o gosto das senhoras, compro

caranguejos, palmitos, macarrão para a sopa, algumas sardinhas e

batatas, cebolas, agrião para a salada e um pouco de alho às escondidas.

Não me esqueço das passas, das amêndoas, dos abacaxis, das laranjas,

das bananas e, para completar, a sobremesa, de ostras, de queijo e

algumas garrafas de excelente vinho do Porto, que nenhuma senhora

desdenha. Chego assim carregado com o negro à casa de D. Luiza e me

convido para jantar. A boa mulher sente-se muito honrada com a minha

visita e sua amável filha me recebe com toda a sua graça natural.”

Mas logo sobrevêm considerações que misturam preconceito e prazer,

sentimentos complexos que deviam viver não poucos dos que vinham fazer a

América:

“Quase sou tentado a beijara mão que me estende. Contra isso, porém,

rebela-se o nobre sangue europeu, ao pensar que a tinge leve cor

africana. Enquanto a velha vai em pessoa para a cozinha, a fim de

dirigir o preparo da refeição, aprendo com a minha bela mestra, em

poucas horas, mais português do que me ensinaria em seis semanas um

rabugento professor. Se nesta convivência íntima, um sentimento melhor

não vence o orgulho ridículo a que venho de me referir, fico indeciso,

porque sei respeitar os direitos alheios, mesmo que sejam de um simples

tropeiro de Minas. Após a refeição, as senhoras que se serviram de

talheres em consideração à visita vão dormir. Acendo um cigarro, me

embalo numa rede até o sono me fechar às pálpebras. Um sonho me conduz à

Europa, na qual, quando acordado raras vezes penso, e me concede gozos a

que devo renunciar no Brasil [...]. A noite cega depressa. Quando se

acendem os lampiões ofereço o braço à dama mais moça e, seguidos por uma

escrava preta, damos uma volta pelas ruas da cidade, que a essa hora

têm a maior animação.”

E o comentário: “D. Luiza que de bom grado teria vindo conosco fica

em casa pela delicada modéstia de sentir sua diferença de cor. Sua filha

com um quarto de sangue africano, à noite pode passar como branca de

sangue puríssimo”.

Apesar de consideradas indignas de casar de papel passado, laços de

convívio diário com escravas acabavam por tornar-se tão respeitados como

em qualquer país da Europa e elas assumiam, sem maiores obstáculos, a

honrosa posição de esposas. No caso em que tais relações se

prolongassem, adentrando a velhice do parceiro, este não se decidindo

por providenciar um casamento com uma mulher branca, acabava por fazer

de seus filhos mulatos os únicos herdeiros de seus bens. Durante uma

visita a Bertioga, no litoral paulista, o reverendo Walsh defrontou-se

com “uma negra”, que, diz ele, “veio e sentou-se para olhar para nós.

Ela era a companheira de nosso pequeno anfitrião e mãe de algumas

crianças mulatas que possuíam toda a propriedade de seus pais”.

Estudando a vida privada na Província de São Paulo, o historiador

Robert Sleenes esmiuçou documentos em que essas afirmações ganham carne e

sangue. Filhos mulatos nascidos dessas uniões herdam bens, escravos e

negócios, dando origem a uma pequena camada média, mestiça, como já

observara, à mesma época, o reverendo Walsh. O fenômeno não era comum,

havendo o pai que alforriar seus filhos que, por seu turno, muitas

vezes, tinham seus herdeiros nas mesmas condições: com escravas. As

dificuldades de mobilidade social foram grandes até meados do século,

mas não faltavam senhores que, literalmente apaixonados, ameaçavam a

vida de casal de escravos. Um exemplo, em São Paulo? Um senhor que

perseguia violentamente Romana, sua escrava, dizendo a seu marido que “o

havia de matar porque precisa da crioula para sua manceba”. Ou, em

Vassouras, no Rio de Janeiro, em que uma esposa traída apresenta ao juiz

uma carta de seu marido à amante, uma ex-mucama: “Marcelina, você como

tem passado, meu bem? Estou com muita saudade de você e ainda não fui

dar-lhe um abraço porque estou na roça feitorando outra vez [...]”. E se

despede:

“Adeus, minha negra, recebe um abraço muito e muito saudoso, e até

breve. O frio já está apertando, e faz-me lembrar das noites da barraca

com uma saudade que me põe fora de mim; está bom, não quero dizer mais

nada por hoje, se começo a me lembrar de certas coisas, em vez desta

carta vou eu mesmo, e hoje não posso sair. Outra vez adeus e até lá.”

Na corte, Marcelina deixava-se fotografar com acessórios considerados

de fino trato: leques e lindo vestido de tafetá pregueado com o laço à

marrequinha.

Não é esse o caso de Marcelina, mas na maioria dos exemplos que

extraímos da documentação tem-se a impressão de que era mais fácil, se

não econômico, para o homem branco, aproveitar-se das mulheres que não

podiam exigir dele compromissos formais, mas lhe ofereciam os mesmos

serviços que uma esposa branca e legalmente casada. Segundo observação

de um viajante estrangeiro, até os homens acabavam por sentir “uma

estranha aversão pelo casamento”, passando a não gostar de se casar para

sempre e, uma vez que “a humana lei latina facilita o reconhecimento

dos filhos ilegítimos”, são eliminados os atrativos que restam ao

matrimônio. Ficavam assim justificadas em favor do homem, segundo Tânia

Quintaneiro, as ligações à margem da legislação com negras e mestiças e a

desproteção a muitos filhos que, apesar da “humana lei latina”, nem

sempre eram legalmente reconhecidos.

Texto de Mary Del Priore in “História do Amor no Brasil”, Contexto, São Paulo, 2006, excertos p. 188-195. A partir de http://stravaganzastravaganza.blogspot.com.br/2013/04/amores-escravos-e-amores-mesticos-no.html?q=Nordeste

![Historiadora lançou recentemente um blog, onde quer estreitar a relação com entusiastas da história [Foto: Divulgação]](http://www.revistadehistoria.com.br/uploads/docs/images/images/sobre_autora.jpg) Historiadora lançou recentemente um blog, onde quer estreitar a relação com entusiastas da história [Foto: Divulgação]

Historiadora lançou recentemente um blog, onde quer estreitar a relação com entusiastas da história [Foto: Divulgação]![Novo livro da historiadora aborda a trajetória masculina no Brasil [Foto: Divulgação]](http://www.revistadehistoria.com.br/uploads/docs/images/images/historiadoshomens.jpg) Novo livro da historiadora aborda a trajetória masculina no Brasil [Foto: Divulgação]

Novo livro da historiadora aborda a trajetória masculina no Brasil [Foto: Divulgação]

![Mary del Priore, em foto para a entrevista publicada na RHBN em abril de 2010 [Foto: Fernando Rabelo]](http://www.revistadehistoria.com.br/uploads/docs/images/images/mary_entrevista.JPG)